Qu’est-ce qu’un neurologue ? Découvrez cette spécialité médicale qui décode votre système nerveux. Pourquoi consulter un neurologue ? Que soigne un neurologue ? Un neurologue peut-il soigner une dépression ? Dans notre article, plongeons ensemble dans l’univers fascinant de la neurologie pour mieux comprendre ce spécialiste indispensable de notre santé.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un neurologue ? Spécialiste du cerveau et des nerfs

Qu’est-ce qu’un neurologue et quelle est sa formation ?

Les principales maladies traitées par un neurologue

Examens et techniques diagnostiques en neurologie

Quand consulter un neurologue ?

Comment se déroule une consultation chez le neurologue ?

Avancées en neurologie et traitements innovants

Qu’est-ce qu’un neurologue ? Spécialiste du cerveau et des nerfs

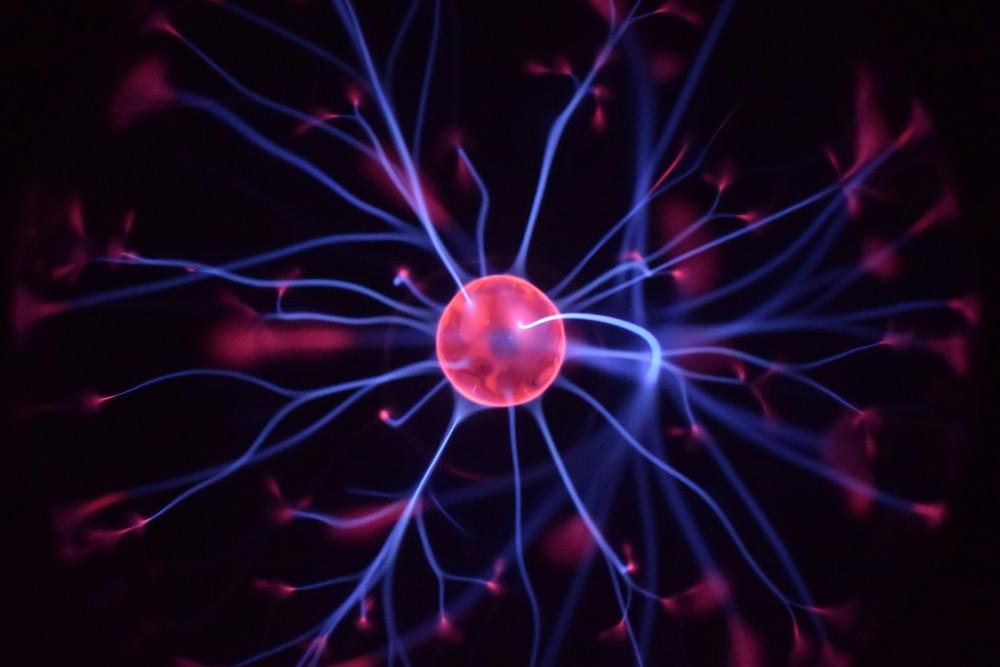

Le neurologue, spécialiste des nerfs et du cerveau, décode vos symptômes neurologiques. Lorsque notre cerveau ou nos nerfs nous jouent des tours, c’est vers le neurologue que nous nous tournons. Ce spécialiste médical, véritable détective du système nerveux, possède les compétences nécessaires pour explorer les mystères des connexions nerveuses qui contrôlent notre corps et notre esprit.

En France, les maladies neurologiques touchent près de 12 millions de personnes. Des pathologies comme l’AVC, qui frappe environ 150 000 Français chaque année, aux troubles plus fréquents comme les migraines qui affectent près de 20 % de la population, le champ d’action du neurologue est vaste et crucial.

Qu’est-ce qu’un neurologue et quelle est sa formation ?

1- Définition d’un neurologue :

Le neurologue est un médecin spécialisé dans l’étude et le traitement des maladies du système nerveux. Ce système complexe comprend le cerveau, la moelle épinière (système nerveux central) et les nerfs périphériques qui s’étendent dans tout le corps.

Pour devenir neurologue en France, le parcours est exigeant : après six années d’études médicales générales, le futur spécialiste doit suivre quatre années supplémentaires de formation spécifique en neurologie. Durant cette période, il apprend à diagnostiquer et traiter l’ensemble des pathologies affectant le système nerveux.

Il convient de distinguer le neurologue du neurochirurgien, une confusion fréquente. Alors que le premier traite principalement les maladies neurologiques par des moyens médicamenteux et non invasifs, le second intervient chirurgicalement sur le cerveau et la moelle épinière. Ils travaillent souvent en étroite collaboration, notamment pour des cas complexes comme certaines tumeurs cérébrales ou hernies discales sévères.

2- Qu’est-ce qu’un neurologue : Docteur du cerveau et sous-spécialités en neurologie

La neurologie est un domaine si vaste que de nombreux neurologues choisissent de se spécialiser davantage. Voici les principales sous-spécialités :

- Neurologie pédiatrique : focalisée sur les troubles neurologiques spécifiques aux enfants, comme certaines formes d’épilepsie infantile ou les retards de développement neurologique.

- Neuro-oncologie : dédiée au diagnostic et au traitement des tumeurs du système nerveux, en collaboration avec les oncologues.

- Neurologie vasculaire : spécialisée dans les AVC et autres troubles de la circulation sanguine cérébrale, un domaine où chaque minute compte pour limiter les séquelles.

- Épileptologie : centrée sur l’épilepsie sous toutes ses formes, des crises focales aux absences, en passant par les épilepsies résistantes aux traitements.

- Troubles du mouvement : axée sur des pathologies comme la maladie de Parkinson ou les tremblements essentiels.

Les principales maladies traitées par un neurologue

1- Trouble neurologique : Pathologies cérébrovasculaires

L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente l’une des urgences neurologiques les plus fréquentes. Face à une personne qui perd la capacité de parler et qui ressent une faiblesse du côté droit, il faut réagir vite, cela peut être un AVC. Grâce à une prise en charge rapide, les séquelles peuvent être limitées et « chaque minute compte ».

On distingue deux types principaux d’AVC :

- L’AVC ischémique (80 % des cas) : causé par l’obstruction d’une artère cérébrale par un caillot sanguin

- L’AVC hémorragique (20 % des cas) : provoqué par la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau

L’ischémie cérébrale transitoire, parfois appelée « mini-AVC », se caractérise par des symptômes similaires à l’AVC, mais qui disparaissent complètement en moins de 24 heures. Attention cependant, elle constitue souvent un signal d’alarme annonçant un AVC plus grave.

La prévention joue un rôle clé dans la prise en charge des pathologies cérébrovasculaires. Le neurologue s’attache à contrôler les facteurs de risque comme l’hypertension artérielle, le diabète, l’hypercholestérolémie ou encore le tabagisme. Dans certains cas, des traitements anticoagulants ou antiagrégants plaquettaires peuvent être prescrits pour prévenir la formation de caillots sanguins.

2- Les troubles épileptiques

L’épilepsie touche environ 600 000 personnes en France. Cette affection neurologique se caractérise par des crises récurrentes provoquées par une activité électrique anormale dans le cerveau. Ce qui surprend souvent les patients, c’est la grande diversité des manifestations épileptiques :

Les différents types d’épilepsie peuvent se manifester par :

- Crises généralisées : affectant l’ensemble du cerveau, souvent avec perte de conscience

- Crises focales : débutant dans une région spécifique du cerveau, parfois avec préservation de la conscience

- Absences : brèves interruptions de conscience, particulièrement fréquentes chez l’enfant

Le diagnostic repose principalement sur l’électroencéphalogramme (EEG), qui enregistre l’activité électrique cérébrale. Un EEG de sommeil est un examen très utile pour poser un diagnostic et révèlera l’origine épileptique de leurs symptômes.

Quant au traitement, les antiépileptiques permettent de contrôler les crises chez environ 70 % des patients. Pour les épilepsies pharmaco-résistantes, d’autres options existent comme la chirurgie de l’épilepsie, la stimulation du nerf vague ou certains régimes alimentaires spécifiques.

3- Que soigne un neurologue : Maladies neurodégénératives

Ces pathologies représentent un défi majeur pour la neurologie moderne. Elles se caractérisent par la destruction progressive des cellules nerveuses, entraînant des déficits fonctionnels évolutifs.

| Maladie | Symptômes principaux | Prévalence approximative |

| Maladie de Parkinson | Tremblements, rigidité, lenteur des mouvements | 200 000 personnes en France |

| Maladie d’Alzheimer | Troubles de la mémoire, désorientation, changements comportementaux | 900 000 personnes en France |

| Sclérose en plaques (SEP) | Fatigue, troubles visuels, faiblesse musculaire, problèmes d’équilibre | 120 000 personnes en France |

| Sclérose latérale amyotrophique (SLA) | Faiblesse musculaire progressive, difficultés à parler et avaler | 8 000 personnes en France |

La sclérose en plaques (SEP) mérite une attention particulière. Cette maladie auto-immune attaque la gaine de myéline qui protège les fibres nerveuses, perturbant la transmission des influx nerveux. Le diagnostic s’appuie sur l’IRM cérébrale, l’analyse du liquide céphalo-rachidien et l’examen clinique. Les traitements ont considérablement évolué ces dernières années, avec l’arrivée de molécules capables de ralentir significativement la progression de la maladie.

4- Troubles neuromusculaires : Canal carpien, myasthénie, neuropathie

Ces affections touchent la jonction entre nerfs et muscles ou les muscles eux-mêmes.

Le syndrome du canal carpien en est un exemple courant en raison d’une compression du nerf médian au niveau du poignet. Pour diagnostiquer ces troubles, l’électromyogramme (EMG) est incontournable. Cet examen, réalisé en cabinet de neurologie, permet d’évaluer la conduction des nerfs périphériques et l’activité électrique des muscles. Bien que légèrement inconfortable (de petites aiguilles sont parfois insérées dans les muscles), l’EMG fournit des informations précieuses pour distinguer une atteinte nerveuse d’une pathologie musculaire primaire.

D’autres troubles neuromusculaires courants comprennent la myasthénie (faiblesse musculaire fluctuante liée à un dysfonctionnement de la jonction neuromusculaire) et diverses neuropathies périphériques, souvent associées au diabète ou à certaines carences vitaminiques.

5- Qu’est-ce qu’un neurologue : Céphalées et migraines

Les maux de tête représentent un motif fréquent de consultation en neurologie. La migraine, qui touche environ 15 % de la population, se distingue des céphalées ordinaires par son caractère pulsatile, son intensité, et les symptômes associés comme nausées, sensibilité à la lumière ou au bruit.

Le neurologue s’attache d’abord à établir un diagnostic précis, car les traitements diffèrent selon le type de céphalée :

- Soulager les migraines : traitements de crise (triptans, AINS) et traitements préventifs (bêta-bloquants, antiépileptiques, anticorps monoclonaux)

- Céphalées de tension : relaxation, antalgiques simples, parfois antidépresseurs

- Algie vasculaire de la face : oxygénothérapie, triptans, Verapamil.

Examens et techniques diagnostiques en neurologie

1- L’examen neurologique clinique

Avant toute chose, le neurologue procède à un examen minutieux. Cette évaluation systématique explore les fonctions cérébrales et nerveuses à travers différents tests.

- Tester les réflexes avec un petit marteau peut révéler des anomalies subtiles, mais significatives des voies nerveuses.

- L’évaluation de la sensibilité, de la force musculaire, de la coordination et de l’équilibre complète cet examen fondamental.

- Des tests cognitifs : Test de mémoire neurologique, évaluation de l’attention ou le langage (particulièrement importants face à une suspicion de démence ou après un AVC).

Ces évaluations semblent parfois simples (dessiner une horloge, se souvenir de trois mots), mais elles sont scientifiquement validées et extrêmement informatives.

2- Examen neurologique : L’électromyogramme (EMG)

L’EMG constitue un outil diagnostique essentiel pour les troubles neuromusculaires. Cet examen se déroule généralement en deux temps :

1-D’abord, l’étude de la conduction nerveuse, où de petites impulsions électriques sont envoyées le long des nerfs pour mesurer leur vitesse de conduction. Ensuite, l’électromyographie proprement dite, qui évalue l’activité électrique des muscles au repos et lors de contractions volontaires.

Cet examen est particulièrement utile pour diagnostiquer :

- Le syndrome du canal carpien et autres neuropathies compressives

- Les polyneuropathies (diabétique, toxique, inflammatoire)

- Les maladies des motoneurones comme la SLA

- Les myopathies et troubles de la jonction neuromusculaire

3- Examens d’imagerie cérébrale

L’imagerie a révolutionné la neurologie moderne en permettant de visualiser le cerveau et la moelle épinière avec une précision remarquable. Ces examens sont devenus indispensables pour le diagnostic de nombreuses affections neurologiques.

- L’IRM cérébrale, examen non irradiant utilisant un champ magnétique puissant, offre une visualisation détaillée des structures cérébrales. Elle est particulièrement performante pour détecter les lésions de la substance blanche comme dans la SEP, les tumeurs cérébrales ou les séquelles d’AVC.

- Le scanner cérébral, plus rapide, mais moins précis que l’IRM, reste l’examen de première intention en urgence, notamment pour détecter une hémorragie cérébrale. Grâce au scanner, un patient présentant des troubles de l’équilibre peut déceler une volumineuse tumeur de la fosse postérieure nécessitant une intervention chirurgicale rapide.

- D’autres examens comme l’angiographie cérébrale ou le TEP-scan complètent l’arsenal diagnostique du neurologue pour des indications plus spécifiques comme l’exploration des vaisseaux cérébraux ou le métabolisme cérébral.

4- Ponction lombaire et analyse du liquide céphalo-rachidien

La ponction lombaire, souvent redoutée par les patients, est en réalité moins désagréable qu’on ne l’imagine. Cette technique consiste à prélever du liquide céphalo-rachidien (LCR) au niveau des vertèbres lombaires, bien en dessous de la moelle épinière pour éviter tout risque de lésion.

Durant l’examen, le patient est généralement installé en position assise ou allongé sur le côté, dos courbé pour faciliter l’accès entre les vertèbres. Après désinfection et anesthésie locale, une fine aiguille est introduite pour recueillir quelques millilitres de liquide.

Grâce à la ponction lombaire et des maux de tête inhabituels, une analyse du LCR peut révéler une méningite virale et une prise en charge rapide. Sans cet examen, le diagnostic serait considérablement retardé.

Les principales indications de la ponction lombaire incluent :

- La recherche d’infection (méningite, encéphalite)

- Le diagnostic de certaines maladies inflammatoires comme la SEP

- L’étude de maladies neurodégénératives

- La détection d’hémorragies cérébrales subtiles.

Quand consulter un neurologue ?

1- Symptômes nécessitant une consultation urgente

Certaines manifestations neurologiques constituent de véritables urgences.

1-En tête de liste, les signes d’AVC, que tout le monde devrait connaître par l’acronyme FAST (Face-Arm-Speech-Time) :

- Face : asymétrie faciale, bouche qui dévie d’un côté

- Arm : faiblesse ou paralysie d’un bras ou d’une jambe

- Speech : troubles du langage, difficulté à parler ou comprendre

- Time : le temps presse, chaque minute compte.

D’autres signes nécessitent également une évaluation neurologique rapide :

2-Les crises d’épilepsie, surtout survenant pour la première fois ou se répétant anormalement, justifient une consultation en urgence.

3-Par ailleurs, tout déficit neurologique brutal, comme une perte de vision, une faiblesse musculaire inexpliquée ou des troubles de l’équilibre soudains, mérite une attention médicale immédiate.

2- Les symptômes chroniques justifiant une consultation

Des symptômes plus progressifs ou récurrents peuvent également nécessiter l’expertise d’un neurologue. Les maux de tête, vertiges avec envie de vomir, persistants ou inhabituels, notamment s’ils s’accompagnent de vision double ou surviennent brutalement, devraient vous alerter.

D’autres symptômes courants, mais parfois négligés incluent :

| Symptôme | Causes possibles |

| Engourdissements ou fourmillements | Neuropathies, compressions nerveuses, SEP |

| Troubles de l’équilibre et vertiges | Problèmes vestibulaires, atteintes cérébelleuses |

| Troubles de la mémoire | Démences, effets médicamenteux, troubles anxio-dépressifs |

| Tremblements ou mouvements anormaux | Maladie de Parkinson, tremblements essentiels, dystonies |

Découvrez aussi notre article sur les troubles de la marche d’origine neurologique ici

Comment se déroule une consultation chez le neurologue ?

1- Qu’est-ce qu’un neurologue : La première consultation

- Apportez vos examens antérieurs (imageries, analyses sanguines, rapports médicaux) et, si possible, une liste chronologique de vos symptômes. Les patients qui notent l’évolution de leurs troubles facilitent considérablement le diagnostic.

- La consultation débute par un interrogatoire détaillé : ne soyez pas surpris si le neurologue vous pose des questions apparemment sans rapport avec votre problème principal. Ces questions visent à établir un tableau clinique complet et à rechercher des indices diagnostiques parfois subtils.

- Vient ensuite l’examen neurologique proprement dit, qui peut sembler étrange pour les non-initiés. Tests de réflexes, évaluation de la sensibilité, manœuvres d’équilibre… Chaque geste a sa raison d’être et fournit des informations précieuses sur l’état du système nerveux.

2- Le suivi neurologique

La fréquence des consultations varie énormément selon les pathologies.

- Pour une SEP, un suivi trimestriel peut être nécessaire, tandis qu’un syndrome du canal carpien stabilisé ne nécessitera qu’une visite annuelle. En général, le neurologue adapte le rythme des consultations à l’évolution de votre état.

- Ce suivi permet d’ajuster les traitements, de surveiller leur efficacité et leurs éventuels effets secondaires. Dans certains cas, le neurologue travaillera en coordination avec d’autres spécialistes, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes pour une prise en charge globale.

Avancées en neurologie et traitements innovants

Maladie neurologique : Neurosciences et recherche

La neurologie vit actuellement une véritable révolution scientifique. Les techniques d’imagerie avancée comme l’IRM fonctionnelle permettent désormais d’observer le cerveau « en action », révélant les réseaux neuronaux impliqués dans diverses fonctions cognitives.

La recherche sur les biomarqueurs progresse également à grands pas. Par exemple, la détection de certaines protéines dans le liquide céphalo-rachidien permet aujourd’hui de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer avec une précision inédite, parfois plusieurs années avant l’apparition des premiers symptômes cliniques.

La médecine personnalisée gagne du terrain en neurologie. Pour la Sclérose en plaques, la recherche dispose maintenant d’outils permettant de prédire l’évolution de la maladie et d’adapter le traitement en conséquence. Certains patients nécessitent d’emblée des traitements puissants, tandis que d’autres peuvent bénéficier d’approches plus progressives.

Qu’est-ce qu’un neurologue : Nouvelles approches thérapeutiques

Les thérapies géniques représentent un espoir majeur pour certaines maladies neurologiques d’origine génétique. Des avancées récentes dans l’amyotrophie spinale infantile ont montré qu’il était possible de modifier l’évolution naturelle de maladies autrefois considérées comme fatales.

La stimulation cérébrale profonde, initialement développée pour la maladie de Parkinson, voit ses indications s’élargir à d’autres troubles comme certaines formes d’épilepsie résistante ou des troubles obsessionnels compulsifs sévères. Cette technique, qui consiste à implanter des électrodes dans des zones précises du cerveau, permet de moduler l’activité des circuits neuronaux dysfonctionnels.

Les médicaments de nouvelle génération sont également prometteurs :

- Les anticorps monoclonaux, par exemple, ont révolutionné le traitement de la SEP et de certaines migraines sévères.

- Pour la maladie d’Alzheimer, malgré des résultats encore modestes, de nouvelles molécules ciblant les plaques amyloïdes ouvrent des perspectives encourageantes.

Lire aussi notre article, je suis reconnue travailleur handicapé quels sont mes droits ici

Qu’est-ce qu’un neurologue : La conclusion

Le neurologue occupe une place centrale dans la prise en charge de nombreuses affections touchant notre précieux système nerveux. De l’AVC à l’épilepsie, en passant par les neuropathies périphériques comme le syndrome du canal carpien, son expertise permet d’établir des diagnostics précis et de proposer des traitements adaptés.

Face à des symptômes neurologiques, ne tardez pas à consulter. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence, notamment pour des pathologies comme la SEP où les traitements actuels sont d’autant plus efficaces qu’ils sont initiés rapidement.

Les progrès fulgurants des neurosciences nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme. Des pathologies autrefois considérées comme incurables deviennent progressivement accessibles à des traitements de plus en plus ciblés et personnalisés. La neurologie d’aujourd’hui ne se contente plus de soulager les symptômes, elle ambitionne de modifier profondément l’évolution naturelle des maladies du système nerveux.

FAQ sur la neurologie

Comment obtenir un rendez-vous avec un neurologue ?

En France, une consultation avec un neurologue nécessite généralement une orientation par votre médecin traitant. Dans certains cas urgents, vous pouvez contacter directement un service de neurologie hospitalier. Les délais d’attente varient considérablement selon les régions, de quelques semaines à plusieurs mois pour une consultation non urgente.

Quel est le prix d’une consultation chez un neurologue ?

En France, une consultation chez un neurologue conventionné secteur 1 est facturée 50€, entièrement remboursée par l’Assurance Maladie et votre complémentaire santé si vous respectez le parcours de soins. Les neurologues de secteur 2 peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires variables.

Le neurologue peut-il prescrire des examens d'imagerie ?

Absolument. Le neurologue est habilité à prescrire tous les examens nécessaires au diagnostic, y compris scanner, IRM, électroencéphalogramme ou électromyogramme. Il travaille souvent en collaboration étroite avec les services de radiologie et de neurophysiologie.

Le neurologue peut-il soigner-une dépression ?

Non, c’est le psychiatre qui soigne la dépression et les maladies mentales comme la schizophrénie.

L'examen neurologique est-il douloureux ?

Non, l’examen neurologique standard est indolore. Il consiste principalement en des tests d’observation, de réflexes et de sensibilité. Certains examens complémentaires comme l’EMG peuvent être légèrement inconfortables, mais rarement vraiment douloureux.

Quelle est la différence entre un neurologue et un neuropsychiatre ?

Le neurologue se concentre sur les troubles organiques du système nerveux, tandis que le neuropsychiatre se spécialise dans les troubles mentaux ayant une composante neurologique. Les frontières entre ces spécialités sont parfois floues, notamment pour des pathologies comme la maladie d’Alzheimer ou certains troubles du mouvement.

Peut-on mourir d’une crise d’épilepsie ?

Il est rare de mourir d’une crise d’épilepsie. Il faut tout de même, restez vigilant au moment de la crise, il faut mettre le malade en position latérale de sécurité (PLS) pour éviter qu’il ne s’étouffe avec sa langue et au cas où il vomisse. Mettre un vêtement ou un coussin sous sa tête, couvrez-le et surveillez-le.

Test neurologique à faire soi-même ?

- Marchez un pied devant l’autre en imaginant une ligne devant soi

- Marchez sur les talons

- Posez le pied gauche au sol, le pied droit en l’air en gardant l’équilibre, et inversement

- Yeux fermés, touchez votre nez avec vos 2 index, bras tendus

- Allongez, jambes en angle droit, le talon du pied gauche descend à partir du genou droit le long de la jambe et inversement