Sclérose en plaques : Symptômes, causes et traitements

La sclérose en plaques bouleverse le système nerveux central (SNC). Découvrez les symptômes, les causes et les traitements pour mieux vivre avec cette maladie auto-immune.

Sommaire

Sclérose en plaques : Maladie de la moelle épinière et du cerveau

La sclérose en plaques : Mécanismes et définition

Les symptômes de la sclérose en plaques

Sclérose en plaques : Causes et facteurs de risque

Diagnostic de la sclérose en plaques

Les traitements actuels pour soigner cette maladie

« J’ai guéri de la sclérose en plaques » : Est-ce vraiment possible ?

Vivre avec la sclérose en plaques

Sclérose en plaques espérance de vie

Sclérose en plaques : Maladie de la moelle épinière et du cerveau

Une maladie neurologique encore mystérieuse

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique qui ne cesse d’intriguer le corps médical. Cette affection neurologique complexe touche près de 120 000 personnes en France, avec environ 5 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Cette maladie reste un mystère par son caractère imprévisible et la grande variabilité de ses manifestations d’une personne à l’autre.

Au cœur de cette pathologie se trouve un dysfonctionnement du système immunitaire qui, pour des raisons encore partiellement comprises, attaque la myéline, cette gaine protectrice entourant les fibres nerveuses du système nerveux central. Cette attaque auto-immune perturbe la transmission des influx nerveux, créant un large éventail de symptômes neurologiques. Plus la prise en charge est rapide, meilleure est la qualité de vie à long terme des patients.

Lien entre sclérose en plaques, syringomyélie et autres maladies

La détection précoce de la sclérose en plaques représente un véritable défi pour les neurologues. Cette maladie, par ses symptômes, peut ressembler à ceux de la syringomyélie. D’ailleurs avant que le diagnostic pour la syringomyélie tombe, les médecins pensent d’abord entre autres à la SEP.

D’autres maladies comme la fibromyalgie, la maladie de Charcot-Marie-Tooth et la maladie de Devic (connue sous le nom de neuromyélite optique) peuvent aussi être confondues avec la sclérose en plaques.

La sclérose en plaques : Mécanismes et définition

Qu’est-ce que la sclérose en plaques ?

La SEP est une maladie auto-immune chronique où le système immunitaire s’attaque par erreur à la myéline du système nerveux central. Cette destruction forme des lésions (ou « plaques ») qui perturbent la transmission des messages nerveux.

On distingue généralement quatre formes principales de SEP :

- La forme récurrente-rémittente : caractérisée par des poussées suivies de périodes de rémission

- La forme secondairement progressive : évolution d’une forme récurrente vers une aggravation continue

- La forme progressive d’emblée : aggravation constante dès le début, sans poussées distinctes

- La forme progressive avec poussées : combinant aggravation constante et épisodes aigus.

Le système nerveux central et la myéline

La myéline fonctionne comme l’isolant des fils électriques. Cette substance blanchâtre, riche en lipides, enveloppe les axones (prolongements des neurones) et permet une transmission rapide et efficace des impulsions nerveuses. Sans elle, les messages nerveux se propagent lentement ou, dans les cas sévères, ne passent plus du tout.

Dans la SEP, le système immunitaire s’en prend à cette gaine protectrice, créant des zones inflammatoires qui se transforment progressivement en cicatrices (les fameuses « plaques de sclérose »). Ces lésions peuvent apparaître dans différentes régions du système nerveux central : cerveau, moelle épinière, nerfs optiques expliquant la diversité des symptômes observés.

Au fil du temps, la maladie peut également endommager les axones eux-mêmes, provoquant des lésions irréversibles et une accumulation progressive de handicaps.

Les symptômes de la sclérose en plaques

Premiers signes d’alerte de la maladie

Les manifestations initiales de la SEP sont souvent subtiles et peuvent facilement être confondues avec d’autres problèmes de santé.- La fatigue constitue l’un des symptômes les plus fréquents et invalidants. Il ne s’agit pas d’une simple lassitude, mais d’un épuisement profond qui ne s’améliore pas avec le repos. Cette fatigue peut surgir brutalement, comme un « mur » que la personne heurte en pleine journée.

- Les troubles visuels représentent également un signe précoce courant. Une névrite optique, inflammation du nerf optique, peut provoquer une baisse de vision unilatérale, des douleurs lors des mouvements oculaires ou une perception altérée des couleurs. Ces symptômes visuels sont particulièrement significatifs, car ils touchent près de 25 % des patients lors de leur première poussée.

Manifestations neurologiques courantes

- Les problèmes moteurs varient considérablement d’une personne à l’autre. Certains patients décrivent une sensation de « jambes lourdes » ou une maladresse inhabituelle, tandis que d’autres peuvent développer une véritable faiblesse musculaire affectant la marche.

- Les troubles sensitifs comptent parmi les symptômes les plus déroutants. Ils incluent des sensations d’engourdissement, de fourmillements ou de picotements, parfois des sensations de brûlure ou de pression. Ces paresthésies peuvent toucher n’importe quelle partie du corps comme le visage, les membres, le tronc et fluctuer en intensité.

Par exemple : La névralgie du trijumeau (névralgie faciale), qui représente environ 3 % des malades de la SEP, peut se caractériser par des douleurs de type décharges électriques au visage, et/ou des sensations d’eau qui coule sur la joue, d’aiguille qui passe sous la peau, d’aile du nez anesthésié.

- Les dysfonctionnements vésicaux et intestinaux, bien que moins visibles, affectent profondément la qualité de vie. Environ 80 % des personnes atteintes de SEP rencontreront des problèmes urinaires à un moment ou un autre : urgences mictionnelles, mictions fréquentes ou difficultés à vider complètement leur vessie.

Par exemple : A long terme, certains malades, ayant des problèmes vésico-sphinctériens et pour préserver leur haut appareil urinaire (ne plus pousser pour uriner, car cela peut entrainer un prolapus) pourront être amenés, un jour, à s’autosonder. C’est un moment difficile à accepter, mais cela améliore énormément la vie des patients.

Symptômes cognitifs et psychologiques

Beaucoup l’ignorent, mais la SEP ne se limite pas aux symptômes physiques.

1-Les troubles cognitifs touchent environ 50 à 60 % des patients, même s’ils passent parfois inaperçus lors des consultations médicales standards.

Ces troubles peuvent inclure :

- Difficultés de concentration et d’attention

- Ralentissement du traitement de l’information

- Problèmes d’organisation et de planification

2- L’impact psychologique ne doit pas être sous-estimé. La dépression touche près de 50 % des personnes atteintes de SEP au cours de leur vie, un taux bien supérieur à celui de la population générale. Cette prévalence s’explique tant par les lésions cérébrales elles-mêmes que par le stress d’affronter une maladie chronique imprévisible.

Pour gérer ces troubles, plusieurs approches peuvent être efficaces : thérapie cognitive, exercices de stimulation mentale, et de temps en temps médicaments. La remédiation cognitive, approche spécifique visant à réentraîner les fonctions intellectuelles touchées, montre des résultats encourageants.

Sclérose en plaques : Causes et facteurs de risque

Origines de la maladie

Malgré des décennies de recherche, l’origine exacte de la sclérose en plaques reste partiellement mystérieuse. Ce qu’on sait avec certitude, c’est que le système immunitaire joue un rôle central dans cette pathologie, en attaquant par erreur les composants du système nerveux central.

Les lymphocytes T, cellules immunitaires normalement chargées de défendre l’organisme contre les infections, traversent la barrière hémato-encéphalique et s’attaquent à la myéline qu’ils identifient, à tort, comme un corps étranger. Cette reconnaissance erronée déclenche une cascade inflammatoire où d’autres cellules immunitaires (macrophages, lymphocytes B) sont recrutées pour participer à cette attaque.

La question du « pourquoi » reste entière. La théorie la plus probable évoque une combinaison malheureuse entre prédisposition génétique et facteurs environnementaux déclencheurs.

SEP : Facteurs génétiques

La composante génétique de la SEP est indéniable, même si elle n’explique pas tout. On n’hérite pas directement de la maladie, mais plutôt d’une susceptibilité à la développer.

Les études sur les jumeaux monozygotes (identiques) le confirment : lorsqu’un jumeau est atteint, l’autre a environ 25 % de risque de développer également la maladie, un risque significativement plus élevé que dans la population générale, mais loin d’être absolu.

Plus de 200 variants génétiques ont été associés à un risque accru de SEP. Parmi eux, certains gènes du système HLA (Human Leukocyte Antigen), impliqués dans la reconnaissance immunitaire, semblent particulièrement déterminants.

Découvrez également notre article sur syringomyélie et invalidité ici

Facteurs environnementaux

L’un des indices les plus intrigants dans la recherche sur la SEP est sa répartition géographique inégale. La prévalence augmente avec la distance à l’équateur, suggérant un rôle protecteur de l’exposition au soleil, source principale de vitamine D.

Cette « hypothèse de la vitamine D » gagne en crédibilité avec l’accumulation d’études montrant que :

- Les personnes atteintes de SEP ont souvent des taux de vitamine D inférieurs à la normale

- Un déficit en vitamine D pourrait favoriser l’auto-immunité

- Des supplémentations précoces pourraient potentiellement réduire le risque

Les infections virales, notamment par le virus d’Epstein-Barr (responsable de la mononucléose infectieuse), constituent un autre facteur environnemental majeur. Des études récentes ont établi un lien fort entre une infection antérieure à ce virus et le développement ultérieur d’une SEP.

D’autres facteurs comme le tabagisme, l’obésité durant l’adolescence et certains régimes alimentaires riches en graisses saturées semblent également jouer un rôle défavorable.

Diagnostic de la sclérose en plaques

Parcours diagnostique

Le diagnostic de la SEP peut s’avérer complexe et chronophage. Il n’existe pas de test unique permettant d’établir avec certitude la présence de la maladie. Les neurologues s’appuient sur un faisceau d’indices pour aboutir à une conclusion.

Le parcours diagnostique typique comprend :

- L’anamnèse: recueil minutieux des symptômes actuels et passés, avec une attention particulière à leur évolution temporelle.

- L’examen neurologique: évaluation complète des fonctions neurologiques pour détecter d’éventuelles anomalies, même subtiles.

- Les examens complémentaires: IRM, ponction lombaire et autres tests permettant de confirmer le diagnostic et d’éliminer d’autres causes possibles.

- Les critères de McDonald, régulièrement mis à jour (dernière révision en 2017), constituent le standard international pour le diagnostic de la SEP. Ils intègrent les données cliniques et paracliniques pour démontrer la dissémination des lésions dans le temps et dans l’espace, signature caractéristique de la maladie.

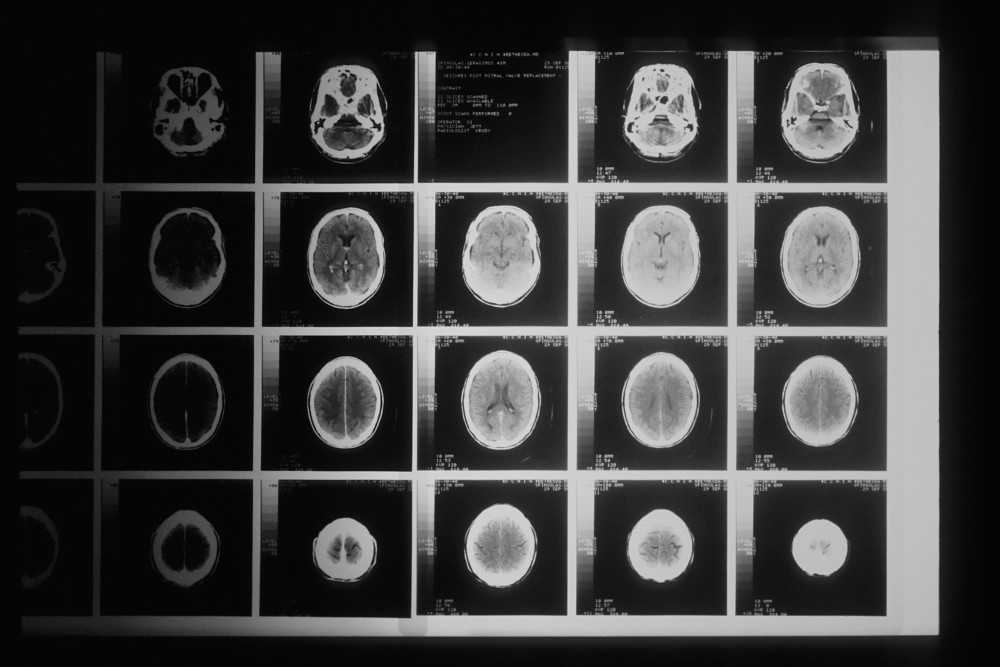

Sclérose en plaques IRM : Outil central du diagnostic

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a révolutionné le diagnostic de la SEP. Cette technique non invasive permet de visualiser avec précision les lésions démyélinisantes du système nerveux central.

En SEP, l’IRM recherche principalement :

- Des plaques hyperintenses en séquence T2, témoins de zones de démyélinisation

- Des lésions prenant le contraste après injection de gadolinium, signe d’une inflammation active

- La localisation périventriculaire, juxtacorticale ou infratentorielle des lésions, typique de la SEP

L’IRM permet d’observer l’évolution silencieuse de la maladie, même quand le patient se sent bien. En effet, elle permet parfois de détecter des lésions asymptomatiques, révélant une activité inflammatoire invisible cliniquement. Le suivi par IRM, généralement annuel dans les premières années après le diagnostic, permet d’évaluer l’efficacité des traitements et d’adapter la prise en charge si nécessaire.

Examens complémentaires pour le suivi de la SEP

- La ponction lombaire reste un examen précieux, particulièrement dans les cas atypiques. L’analyse du liquide céphalo rachidien (LCR) recherche principalement la présence de bandes oligoclonales d’immunoglobulines, signe d’une production anormale d’anticorps dans le système nerveux central. Ces anomalies sont présentes chez environ 90 % des patients atteints de SEP.

- Les potentiels évoqués, qui mesurent la vitesse de conduction des influx nerveux, peuvent révéler un ralentissement caractéristique d’une démyélinisation, même en l’absence de symptômes cliniques. Ils sont particulièrement utiles pour évaluer l’atteinte des voies visuelles, auditives ou sensitives.

- Divers tests sanguins complètent le bilan, moins pour confirmer la SEP que pour éliminer d’autres pathologies qui pourraient mimer ses symptômes : maladies inflammatoires systémiques, infections, carences vitaminiques ou pathologies métaboliques.

Les traitements actuels pour soigner cette maladie

Prise en charge des poussées

Lorsqu’une poussée survient, l’objectif prioritaire est de réduire l’inflammation pour limiter les dommages sur la myéline. La corticothérapie à haute dose, généralement administrée par perfusion intraveineuse sur 3 à 5 jours, constitue le traitement de référence.

Les corticoïdes agissent comme de puissants anti-inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique pour atteindre directement les foyers inflammatoires du système nerveux central. Leur efficacité est indéniable pour accélérer la récupération, même s’ils ne modifient pas l’évolution à long terme de la maladie.

Dans les cas sévères ou réfractaires aux corticoïdes, la plasmaphérèse (échange plasmatique) peut être proposée. Cette technique filtre le sang du patient pour éliminer les anticorps et autres facteurs inflammatoires circulants. Elle s’avère particulièrement utile dans les formes très inflammatoires avec déficit neurologique important.

Lire également notre article sur la cavité syringomyélique ici

SEP et traitements de fond

L’arsenal thérapeutique contre la SEP s’est considérablement étoffé ces dernières années.

- Les immunomodulateurs représentent la première ligne de défense, avec notamment les interférons bêta et l’acétate de glatiramère. Ces traitements, administrés par injections régulières, réduisent la fréquence des poussées d’environ 30 %.

- Pour les formes plus actives de la maladie, les immunosuppresseurs offrent une efficacité supérieure. Le Fingolimod, premier traitement oral, agit en « emprisonnant » certains lymphocytes dans les ganglions lymphatiques, les empêchant d’atteindre le système nerveux central.

- Les anticorps monoclonaux constituent la révolution récente du traitement de la SEP. L’Ocrelizumab cible spécifiquement les lymphocytes B, tandis que le Natalizumab bloque la migration des cellules immunitaires vers le cerveau. Ces thérapies ciblées peuvent réduire l’activité inflammatoire de plus de 80 % dans certains cas.

Gestion des symptômes au quotidien

Vivre avec la SEP implique souvent de composer avec divers symptômes persistants :

- La spasticité (raideur musculaire) peut être soulagée par des médicaments comme le Baclofène ou la Tizanidine, parfois associés à des séances de kinésithérapie régulières.

- La fatigue, symptôme particulièrement invalidant, bénéficie d’une approche multidimensionnelle. Les stimulants comme la Modafinil peuvent aider dans certains cas, mais la gestion de l’énergie reste primordiale. Des périodes de repos stratégiquement planifiées, ce qu’on appelle « l’économie d’énergie », permettent souvent de traverser la journée plus sereinement.

- L’activité physique adaptée, loin d’aggraver la fatigue comme on le craignait autrefois, améliore l’endurance et le bien-être général.

- La méditation de pleine conscience montre également des résultats prometteurs pour gérer l’anxiété souvent associée à la maladie.

« J’ai guéri de la sclérose en plaques » : Est-ce vraiment possible ?

Peut-on guérir de la SEP ?

La question de la guérison reste complexe. À l’heure actuelle, la SEP demeure une maladie chronique sans traitement curatif définitif. Cependant, la notion même de « guérison » évolue.

L’absence de signes d’activité de la maladie gagne du terrain, pour un patient n’ayant plus de poussées cliniques, pas de progression du handicap ni de nouvelles lésions à l’IRM. Avec les traitements actuels, environ 30 à 40 % des patients peuvent atteindre cet état pendant plusieurs années.

Cette vision plus optimiste se confirme dans les études récentes. Les personnes diagnostiquées aujourd’hui et bénéficiant des thérapies modernes peuvent espérer, dans de nombreux cas, mener une vie professionnelle et personnelle proche de la normale, avec un impact limité sur leur espérance de vie.

Vivre avec la sclérose en plaques

Adapter son quotidien

Vivre avec la SEP nécessite souvent certains ajustements :

- À domicile, des aménagements simples comme l’installation de barres d’appui, la réorganisation des espaces pour limiter les déplacements ou l’utilisation d’ustensiles ergonomiques peuvent considérablement faciliter le quotidien.

- En milieu professionnel, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ouvre droit à des adaptations : horaires flexibles, télétravail partiel ou aménagement du poste.

- Les technologies d’assistance se multiplient également : applications de reconnaissance vocale, dispositifs de domotique, ou encore solutions de mobilité innovantes. Ces outils contribuent significativement à préserver l’autonomie face à l’évolution possible de la maladie.

Soutien psychologique et social

- L’impact psychologique de la SEP ne doit jamais être sous-estimé. Le soutien des proches joue un rôle crucial, mais ceux-ci peuvent également avoir besoin d’accompagnement. Les psychologues spécialisés dans les maladies chroniques proposent des approches adaptées pour faire face à l’incertitude inhérente à la SEP.

- Les associations de patients constituent une ressource inestimable. En France, l’AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) ou la Ligue contre la SEP offrent information, soutien et défense des droits. Ces communautés permettent de rompre l’isolement et de partager expériences et conseils pratiques.

- Internet notamment les forums a aussi permis l’émergence de groupes de soutien en ligne, particulièrement précieux pour les personnes à mobilité réduite. Ces espaces d’échange facilitent le partage d’expériences et de solutions pragmatiques entre pairs.

Sclérose en plaques : Alimentation et mode de vie

Si aucun régime miracle n’existe contre la SEP, certaines approches nutritionnelles semblent prometteuses.

- Les régimes riches en acides gras oméga-3 (poissons gras, huiles végétales) et pauvres en graisses saturées pourraient avoir un effet bénéfique sur l’inflammation.

- L’activité physique régulière est désormais vivement encouragée. Contrairement aux anciennes croyances, l’exercice adapté améliore la force musculaire, l’équilibre, et combat efficacement la fatigue. Yoga, natation ou marche nordique figurent parmi les activités les plus recommandées.

- Enfin, la gestion du stress s’avère fondamentale, celui-ci étant souvent identifié comme facteur déclenchant de poussées. Techniques de relaxation, sophrologie ou méditation constituent des compléments précieux à la prise en charge médicale.

Sclérose en plaques espérance de vie

Évolution à long terme

L’évolution de la SEP varie considérablement d’une personne à l’autre. Certains facteurs semblent associés à un pronostic plus favorable :

- Début à un jeune âge, forme rémittente initiale, prédominance de symptômes sensitifs plutôt que moteurs et faible nombre de lésions à l’IRM initiale.

- Le suivi médical régulier joue un rôle déterminant dans l’évolution à long terme. Au-delà du neurologue, une équipe pluridisciplinaire incluant kinésithérapeute, ergothérapeute, urologue ou neuropsychologue peut intervenir selon les besoins spécifiques.

- L’impact des traitements précoces sur le pronostic se confirme année après année. Les études de suivi à long terme montrent que les patients ayant bénéficié rapidement de traitements de fond développent moins de handicaps irréversibles après 10 ou 15 ans d’évolution.

Espérance de vie avec la SEP

Les données récentes sur l’espérance de vie sont encourageantes. Si les études plus anciennes montraient une réduction de 7 à 10 ans par rapport à la population générale, cet écart tend à se réduire significativement avec les thérapies modernes.

Une méta-analyse publiée en 2020 dans la revue Neurology confirme cette tendance positive : les patients diagnostiqués après 2000 présentent une espérance de vie se rapprochant de plus en plus de celle de la population générale.

Plus que la durée de vie, c’est désormais la qualité de vie qui concentre l’attention des équipes soignantes, avec des stratégies multidimensionnelles visant à préserver l’autonomie et le bien-être global.

Sclérose en plaques : La conclusion

La sclérose en plaques, longtemps considérée comme une sentence implacable, est aujourd’hui abordée avec un optimisme prudent mais réel. Les avancées thérapeutiques des deux dernières décennies ont profondément modifié le pronostic et les perspectives des patients.

La prise en charge multidisciplinaire s’impose comme le standard de soins, associant traitements médicamenteux et approches complémentaires : rééducation, soutien psychologique, adaptation du mode de vie. Cette vision globale permet d’adresser tous les aspects de la maladie.

Si la guérison complète reste un objectif à atteindre, les progrès continuent d’améliorer significativement la qualité de vie des personnes touchées. L’espoir réside aussi dans les recherches en cours sur la neuroprotection et la remyélinisation, qui pourraient transformer radicalement la prise en charge dans les années à venir.

FAQ sur la sclérose en plaques

La SEP est-elle héréditaire ?

La SEP n’est pas directement héréditaire, mais il existe une prédisposition génétique. Le risque pour un enfant dont un parent est atteint est d’environ 2 à 5 %, contre 0,1 % dans la population générale.

Comment distinguer une fatigue normale des symptômes de la SEP ?

La fatigue liée à la SEP est généralement disproportionnée par rapport à l’effort fourni, s’aggrave avec la chaleur et ne s’améliore pas significativement avec le repos. Elle a souvent un impact majeur sur les activités quotidiennes. Pour donner une image, le corps du malade se décharge comme « une batterie » qu’il faut recharger via le repos sinon le malade n’a plus d’énergie nécessaire pour continuer sa journée.

Quels sont les signes d'une poussée nécessitant une consultation urgente ?

Toute apparition ou aggravation brutale de symptômes neurologiques persistant plus de 24h justifie une consultation rapide : troubles visuels, faiblesse nouvelle d’un membre, troubles de l’équilibre marqués ou difficultés à uriner.

Peut-on avoir des enfants quand on est atteint de SEP ?

Oui, la SEP n’affecte généralement pas la fertilité. La grossesse s’accompagne souvent d’une diminution des poussées, suivie d’un risque accru dans les mois suivant l’accouchement. Une planification avec l’équipe médicale est recommandée.

La SEP réduit-elle systématiquement l'espérance de vie ?

Non. Avec les traitements actuels, l’espérance de vie des personnes atteintes de SEP se rapproche de celle de la population générale, particulièrement pour les cas diagnostiqués et traités précocement.

Les médecines alternatives sont-elles efficaces contre la SEP ?

Certaines approches complémentaires comme le yoga, l’acupuncture ou la méditation peuvent améliorer certains symptômes et la qualité de vie, mais aucune n’a démontré d’efficacité pour modifier l’évolution de la maladie. Elles doivent compléter, jamais remplacer, les traitements conventionnels.